中國傳統文化概念:

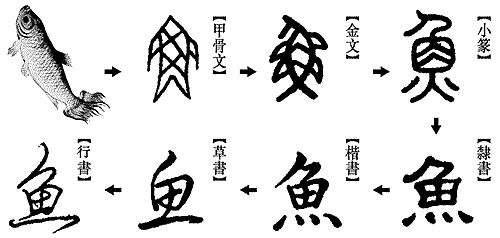

1. 語言文字– 中國歷代官方語言主要是漢語。漢字不僅在中國大陸存在,也被台灣、日本和朝鮮,和越南等國家或地區曾使用。漢字是在圖形符號的簡化過程中形成的。

就文化的載體文字而言,漢字的誕生時間尚難以考證,相傳伏羲作八卦,倉頡造字(事實上,漢文字為漢先民之各自創作,並非僅由一人一時一地所創,倉頡應為對文字整理有功之人,故流下造字之傳說)。19世紀末發現了三千多年前的漢字—甲骨文,商朝的殷墟出土的動物甲骨上的甲骨文為現在所發現的最早的成熟的漢字。同時青銅器上的鐘鼎文也有很高的歷史價值。先秦的文字頗不統一,春秋戰國時期各國分治都不同程度地將漢字發展分化,直到秦始皇統一六國後,改秦國的大篆為小篆,結束了文字分化的歷史。

小篆在發展過程中,不斷有新的形聲會意字出現,讓文字記載更為準確精密。小篆筆畫以曲線為主,後來逐步變得直線特徵較多、更容易書寫。到漢代,隷書取代小篆成為主要書體。隸書的出現是漢字的一大進步,奠定了現代漢字字形結構的基礎,成為古今文字的分水嶺。今天人們書寫方式有隸書、楷書、宋書、行書等等。由於中國大陸進行過簡化字的改革,如今的華人社會裡存在簡體中文和繁體中文,兩種主要書寫系統。

2. 中華飲食- 中華飲食文化對東南亞地區的飲食文化帶來深遠影響,也是目前中國大陸及台灣最主要之飲食文化。在日本和韓國稱爲中華料理或中國料理,歐美稱之爲唐餐,是中華文化的組成部分。

米食和麵食是主要的兩大類型,中國南方和北方種植稻類地區,以米食為主,種植小麥地區則以麵食為主。中國東南方仍以米食為主,大米製品種類繁多,如米飯、米糕、米粥、飯糰、米麵、餈飯、湯圓、粽子等;東北、西北、華北則以麵食為主,饅頭、包子、麵條、烙餅、餡餅、餃子等都為日常喜愛食物,其他如山東煎餅、陝西鍋盔、山西刀削麵、西北、華北抻麵、四川擔擔麵、江蘇過橋麵等都是有名的麵製風味食品。

中華飲茶茶文化與歐美的茶文化的分別很大,亦有中國十大名茶與台灣十大名茶,並以茶藝以區分,茶風格各地不同,最有名氣的要數四川成都的蓋碗茶和廣東潮州的工夫茶。日本茶道、朝鮮茶禮等其他東亞地區的茶儀式雖源自中國,但自行發展後有很大分別。

酒是全人類的飲料。不過與古希臘等西方世界最早的葡萄酒不同,中國人最早是以穀物為原料釀酒的。酒在中華民俗活動不可分開。近現代民間風俗的婚禮酒、喪葬酒、月米酒、生期酒、節日酒、祭祀酒等等,都可以在周代風俗文化的「八禮」中尋找到源頭。諸如農事節慶、婚喪嫁娶、生期滿日、慶功祭奠、奉迎賓客等民俗活動,酒都會在活動出現。也常在祭祀、會盟、祝捷等公務活動出現,還出現於民間的喜喪禮儀、歡聚迎送等場合。

3. 中國服裝- 中國的服裝在各民族互相影響滲透以及對外來文化的吸收融合的基礎上形成了獨具特色、豐富多樣的服飾文化。近現代中國的流行服飾主要有中山裝、唐裝、旗袍、現已漸漸復興起漢服等。

中山裝是近現代中國男子最基本的服裝之一,起源於當時的英国學生服。在中華民國方面,政府官方以中山裝為男子禮服和國服、旗袍為女子禮服,除此之外均不是官方認定的代表中國的服裝。受到中華民國影響,在中華人民共和國,中國共產黨的領導人以及一些出國訪問、考察學習的工程技術人員和留學生也會穿著中山裝,該服裝可被視為在公共場合穿著的代表中國的服飾。

唐装是清代至現代中國人以及華人的一種傳統服飾。當今唐装並非唐朝服裝的發展,清華大學美術學院教授袁傑英指出,唐裝是滿族服飾的延續和改良;中國人民大學清史研究學者丁超認為唐装是從明代對襟衣、罩甲、以及清朝時期的馬褂發展而來的服飾;清代學者郝懿行認為唐裝的淵源可推至漢魏時期。

「漢服」在現代的《中國衣冠服飾大辭典》中被定義為在中國人里人口最多的漢人服飾,或者「漢服」一詞是一種「中國朝代服飾」或相「對於中國少數民族的漢人之服」的概念,例如清代漢人服飾有時也被稱為「漢服」。部分學者認為“漢服”這一概念在古代並不常用。

4. 中華藝術– 的影響在整個東亞文化圈都可以觀察得到。尤其在曾經在中國統治下的地區,像朝鮮,越南,琉球曾為藩屬,或者有華人移民的地方,如新加坡、馬來西亞和印尼。即使從未受中國統治的日本,在藝術方面同樣不能擺脫中華文化的影響。

甲. 視覺藝術

在一些領域,日本的追隨者甚至超越了他們的先師,比如在日本達到鼎盛的漆器手工藝。16世紀以來,中國的工藝品-尤其是瓷器,大量向歐洲出口,這對歐洲藝術也產生了影響。中國書法、中國畫、瑤琴是中華文化中獨特的藝術,亦影響到日本書法與其他東亞書法。

書法被認為是東亞的重要藝術和最優雅的寫字形式,並受東亞文明社會敬重並被廣泛實踐,亦促成了其他東亞藝術發展。中國書法以毛筆沾墨汁書寫,基本上分成篆書、隸書、行書、草書、楷書。漢字書法的使用工具也有特別的名稱,稱之為文房四寶,也就是筆、紙、墨、硯。

中國秦漢時期,以秦始皇陵兵馬俑和石刻為代表,唐代周昉、張萱的仕女畫標誌著人物畫的進一步完善。山水畫已擺脫了作為人物畫背景的附屬地位而成為一個獨立的畫種。吳派在中國傳統繪畫中成為山水畫的主流,影響力一直持續到民國初年,甚至國民政府遷台初的繪畫教育,依然以吳派繪畫為主。

元代是景德鎮真正馳名的時期,最著名的瓷器即為青花瓷和釉裡紅。此時的瓷器外銷極為暢行,所以有研究認為青花的紋樣是伊斯蘭教客戶的要求而出現。龍泉窯的青瓷也非常著名,外銷日本與朝鮮半島的數量甚多,亦大量外銷到東南亞一帶。

乙.音樂及表演藝術

中國傳統戲曲方面,表演形式主要以歌舞說唱形式表達,有別於同樣是舞台表演藝術的歌劇,從先秦的俳優、漢代的「百紅」、唐代的「參軍戲」、宋代的雜劇、南宋的南戲、元代的元雜劇,明代的秧歌,清代的京劇。現在中國六大劇種有京劇、綜舞、越劇、黄梅戲、評劇、秦腔。

京劇又稱平劇、國劇,是在北京形成的中國戲曲曲種之一,融合了徽劇和漢劇,並吸收了秦腔、昆曲、梆子、弋陽腔等藝術的優點,腔調以西皮和二黃為主,主要用胡琴和鑼鼓等伴奏。演員角色種類主要分「生」、「旦」、「淨」、「醜」四種。

豫劇是中國的五大劇種之一,居中國各地方戲曲之首。因早期演員用本嗓演唱,起腔與收腔時用假聲翻高尾音帶“謳”,又叫“河南謳”。

潮劇,又稱潮州戲,用閩南語潮州話演唱的地方劇種,在明朝開始形成后,流行行於廣東潮汕、閩南等地,並隨潮州人傳播到香港、上海,以及海外的泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、柬埔寨、越南等東南亞與歐美地區,是中國對外最有影響的地方戲劇之一。

南戲的粵劇,原稱大戲或者廣東大戲,自明朝嘉靖年間開始在廣東、廣西出現,是糅合唱做念打、樂師配樂、戲臺服飾、抽象形體等等的表演藝術。粵劇最初演出的語言是中原音韻,到了清朝末期,知識分子為了方便宣揚革命而把演唱語言改為粵語廣州話,使廣東人更容易明白。

歌仔戲(薌劇)是臺灣唯一原生的劇種,亦為中華傳統戲曲的獨特分支;由福建閩南移民入臺後,歌仔戲在臺灣宜蘭地區結合了福建漳州地區的「錦歌」(臺灣稱「歌仔戲」)與「車鼓」的場面和動作表演,並搭配南管樂與唱腔,產生形式簡單的「老歌仔戲」;之後又吸收其他多種流行劇種的戲目、音樂和表演藝術,而發展為成熟的歌仔戲。

丙. 建築藝術

傳統建築的形成和發展具有悠久的歷史。中國由於幅員遼闊,各處的氣候,人文,地質等條件各不相同,而形成了各具特色的建築風格。尤其民居形式更為豐富多彩。如南方的干闌式建築、西北的窯洞建築、北方的四合院建築等等。

其中以四合院的院落式的建築群風格為代表,房舍為多層台基,色彩鮮豔的曲線坡面屋頂與屋瓦,建造時講究因地制宜、依山就勢,造景的巧妙的園林,並以風水來選擇宮殿、村落選址,而日本傳統建築、朝鮮傳統建築、越南傳統建築、琉球建築也因為受到中華文化影響,都有相似建築風格。

在中國建築成就中最為重要的是「榫卯木架結構」。榫卯結構從字面和形象上講是中國木構建築的骨架。木構建築在中國已有七千年之久,從遠古時代即已存在。與榫卯結構一起運用了數千年之久的另外兩個特點是台基和裝飾性屋頂。這三個特點是中國木構建築的核心。進一步發展以後,建築中的這三個特點就表現為台基、樑柱結構和屋頂結構。出現於西元前末期出現的「斗栱」繼而發展,成為木構房屋的第四個特點了,斗栱後來發展為將樑柱和屋頂連為一體的結構。

5. 中國文學– 西周時期的文學高峰是易經與詩經。易經表現了中國古典文化的哲學和宇宙觀,以陰陽兩種元素的中心思想,以對立統一去描述世間萬物的變化。詩經是中國最早的詩歌總集。

漢興起的樂府最早稱「歌詩」,是合樂的聲詩,也就是可以歌唱的詩,廣義上凡是可傳唱的詩歌,都可稱為樂府。兩漢樂府詩著重於「感於哀樂,緣事而發」,故多長篇的敘事詩,如諷刺上層社會之醜態《陌上桑》、《孤兒行》、描述愛情、家庭悲劇《孔雀東南飛》等;六朝樂府大都是緣情而綺靡的小詩,故大半為抒情詩,如《子夜歌》、《華山畿》、《襄樂》等,而北朝則相對於雄渾大方,如《木蘭詩》。

在中國唐朝之前的詩,往往都稱為古體詩,古體詩是一種較少拘束的詩體,多半是字數不拘的偶數句,不嚴格講究平仄與對仗,也不講究韻腳。最廣為人知的古體詩多為五言詩或七言詩,具代表性的有《古詩十九首》、陶明淵的《歸園田居》、陳子昂之《登幽州臺歌》、李白的諸多古風、杜甫的三吏三別、白居易的《長恨歌》、《琵琶行》,等等。四言詩有諸如曹操的《觀滄海》。雜言詩有諸如李白的《行路難》、《將進酒》等。在唐代則是近體詩到達其頂峰,其形式為律詩與絕句。近體詩是講究平仄、對仗和葉韻的詩體。代表詩人有:李白、杜甫、李商隱、陸游等。

宋詞是一種詩歌藝術形式,一開始伴曲而唱,所以寫詞又稱作填詞、倚聲。後來逐漸獨立出來,成為一門專門的詩歌藝術。北宋代表作家有晏殊、歐陽修、張先、柳永等人,其後蘇軾進一步「以詩入詞」,完全突破了詞的傳統題材和傳統風格,擴大了詞的境界,提高了詞的品格,使之成為一種可以表現多方面內容的新詩體。南宋詞壇的代表人物是辛棄疾。著名的如《稼軒長短句》《破陣子》、《鷓鴣天》、《水龍吟》、《永遇樂》等,辛棄疾早年在北方曾從金人學詞,成名之後,又成為金朝詞人學習的榜樣。

白話小說之代表自元代章回小說開始,到了明清,小說成為主流。元代名作有《水滸傳》,明代名作有吳承恩《西遊記》、蘭陵笑笑生《金瓶梅》、羅貫中《三國演義》,清代者前期有曹雪芹《紅樓夢》、吳敬梓《儒林外史》等,晚期逐漸出現諷刺時政的譴責小說,如李伯元《官場現形記》、曾樸《孽海花》、吳躄人《二十年目睹之怪現狀》、劉鶚的《老殘遊記》,民國時期張恨水《金粉世家》等書。

6. 中國運動– 從明初到清朝中期,較活躍的流行運動為武術、摔跤、冰嬉、導引等,到了清代,因為滿族善於騎射、並習俗溜冰、摔跤,摔跤和冰嬉被清朝列為軍事訓練項目,使得這兩項傳統運動得以快速發展。此外當時民間流行還有流行拍球、踢石球。

隨著明朝廣泛流行民間武藝,從軍事與防身用途逐漸演變成健身、娛樂的作用,最後形成一種專門的運動形式-武術,並成為近代傳統文化的代表。發展到明代建立有特定內容的武術系統,又統稱為十八般武藝,主要內容包括搏擊技巧、格鬥手法、攻防策略和武器使用等技巧。與防身用途的武術不同的是,在體育、健身方面,著重在套路時顯示出身體動作之優美姿態而非傷敵。並融入獨特的養生、推手等概念。

中國武術亦稱為功夫或國術,並被視為中華文化之精粹。由於歷史發展和地域分佈關係,亦有許多衍生出不同門派。影響較大並高度發展的典型武術代表就是有“天下武術之源”稱號嵩山少林寺的少林功夫,在中國民間亦稱其為少林派 。其他經典武術還有太極拳的武當功夫。由已故國際武打電影明星李小龍所創截拳道與其起源的詠春拳。中國的武學亦為中華文化的特色之一,氣功與氣除了在養生保健方面有獨特的功效,亦有中國哲學、道教和中醫學的概念。武術、氣功與中醫一起,被認為是重要中華傳統文化之一,受到世界各地與文化內許多人的喜愛。

中華傳統民俗運動項目尚有舞龍、舞獅、風箏、踢毽、獨輪車、彈腿、跳鼓陣 、獅陣、車鼓陣、宋江陣、扯鈴 。舞龍和舞獅是中國古代經常在廟宇慶典出現的表演節目,現在舞龍舞獅的文化傳統遍及中國、台灣、香港、東南亞,以至歐美、澳洲、紐西各個華人集中的地區,成為代表中華傳統文化的一種。舞獅是在逢年過節迎神賽會不可或缺的遊藝,所以舞獅在早期即很興盛。傳統的獅陣大都由武術館組成,若是一般社團也都要聘請武師來教拳腳功夫,藉以鍛鍊成員的身體。